本記事は2018年~2019年において漢検1級の対策として、チャレンジャーの皆様に愛されて検索1位になった記事を読みやすいように再構成し、最新の情報を加えて再編集した記事になります。

漢検1級に独学で合格した経験を交えてご紹介したいと思います。

漢検1級の概要→攻略法の流れで解説します。

仕事をしながら合格したとのことで、勉強時間などの勉強法を教えて欲しいと思います!

目次をご覧ください!

この記事を最後まで読んでいただければ漢検1級に合格する大きなきっかけとなるでしょう。

漢検1級の合格率や難易度(芸能人や最年少合格者も紹介)

漢検1級の合格率は回によって変動はあるものの、約5~10%に調整されている傾向があります。

合格者のほとんどは既に合格済みのリピーターです。新規の合格者は限りなく低い合格率となっております。

新規のチャレンジャーが漢検1級に合格することは、かなりの予想より高い難易度なんですね!

新規の合格を狙う方を漢検界隈では「チャレンジャー」と呼ばれています。

漢検1級に最年少で合格している方は小学1年生の方です。

芸能人の方も漢検1級をお持ちの方がいらっしゃいます。Twitterの漢検界隈で良く伺うお名前は次の通りです。

奥千夏さん

ガンビーノ小林さん

畠山健さん

宮崎美子さん

村井美樹さん

きくりんさん

特にきくりんさんは合格後も再度合格をされるなど、その実力はとても高いと思われます。

漢検1級が意味ないと言われる理由

漢検1級のレベルの高さは、世間が思っている何倍も高い!

合格者の間でも、問題が難化しているということがほぼ毎回言われるほど、漢検1級は時間が経つにつれて難易度が上昇する試験です。

僕は2018年の第1回検定で漢検1級に合格しましたが、合格の前と後で、漢検1級の真のイメージが世間とずれていることに気づきました。

薔薇(ばら)が書けるって漢検1級余裕ですよね?→いいえ。薔薇は入り口に過ぎません。

漢検1級合格者ってなんでも漢字で書けるんですよね?→いいえ。特に当て字は書けませんが読めます。

漢検1級って難しい漢字だけ出るんですよね!→常用漢字も意外と出てきます。しかも合否分けます。

過去問解ければ受かるでしょ?→過去問だけで合格できた方を僕は知りません!

このように世間の認識とずれた試験です。

合格者はあるあるかも知れませんが、漢検1級って意外と文字化け読めてしまいます!笑

このような難しさから、漢検1級に合格しても意味ないよという意見が出てしまうのですね。

漢検1級の難化はどのように起こってきたのでしょうか。

平成25年度くらいまでは過去問を理解すれば運が良ければ合格点を超える。

平成26年度から徐々に難化。

平成27年度には一旦落ち着いたものの、

平成28年度から難化の勢いが止まりません。

令和に入ってから難関回(本当に難しい)か普通の回に大きく分かれています。

令和5年度では、ついに四字熟語まで難化してしまいました。

25年度以前は合格率が大体15%の回が多かったのです!←これはひどい笑

現在は5%の検定回もあったりと、もはやかつての漢検1級とは別の難易度になってしまいました。

漢検1級が難しすぎる理由はなんでしょうか?

最大の原因は次の3点です。

無駄な本を買ってしまい必要な参考書を手に入れるまでに迷う時間がかかる。

過去問をどのようにすれば手に入るのか?を知らない。

受験回によって難易度が変貌するなど漢検1級特有の特徴を知らない。

参考書選びで合格から遠ざかってしまう人が多い印象です。そのため問題入手の方法がとても大事になってきます。

漢検1級の合格点160点を取るための問題攻略最短ルート

これが漢検1級合格への最短ルートです

漢検漢字辞典を購入する

古い過去問は参考書に載っている問題を使う

新しい過去問は過去問集を購入する

ネットで良質な模擬試験を解きまくる

過去問と参考書をまず勉強しないと合格点には確実に届かないという合格への距離感を理解していただきたいです。

天才を除いて160点を一気に狙おうとしても無理です。

120点→140点→150点の厚い壁→160点というステップを踏むのが安全です。

これを踏まえていないのでは挫折しやすくなって、漢検1級を諦めてしまう可能性が高くなってしまいます。

次からは参考書を、その終了時にどれくらいの得点が見込めるか?という観点で紹介していきます。

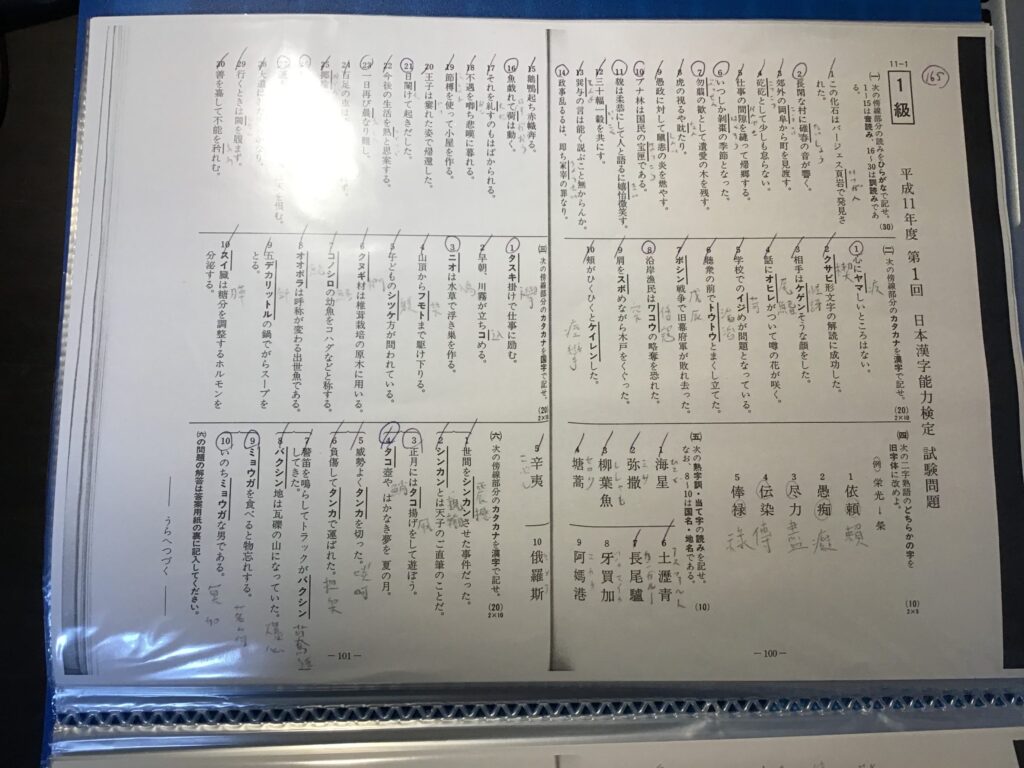

漢検1級の過去問を攻略して土台を作る(120点)

漢検1級の過去問をある程度は解かないと土台を作れません。僕は全過去問を解きましたが、そこまでしなくても合格点は取れます。

お金がかかりますからね。次のプランが効率的です!

古い過去問と新しい過去問で分けて考えます。

古い過去問はこの2冊で平成4年〜平成20年代後半の過去問が重複なしで手に入ります。

最新の過去問は個別に見ていくことがおすすめです!

平成4年度の初回〜平成10年代前半までの漢検1級の過去問が重複なしで掲載されています。

現在、書店ではほぼ入手できなくなってしまっているため在庫があったら買いです!

平成10年代後半〜平成20年代前半の漢検1級の過去問が重複なしで掲載されています。

具体的には最近の難化傾向が見え始める寸前の回までの問題に触れることができます。

許容字体について調べたい場合は、上の2冊のどちらか1冊で十分です。

上の2つでカバーしていない最近の過去問は別途入手する必要があります。

個人的には平成26年度〜令和4年度までの問題を集めれば十分で、上のシリーズが最適です。

特に最新の年度は難易度を体感するためにも必須です。

平成26年度まで遡るのが大変という方は次の書籍にもある程度の重要問題(その回で有名になった漢字など)が掲載されています。

僕はこの本は使いませんでしたが、振り返ると過去問題を安くできたのではないか?と思いました。

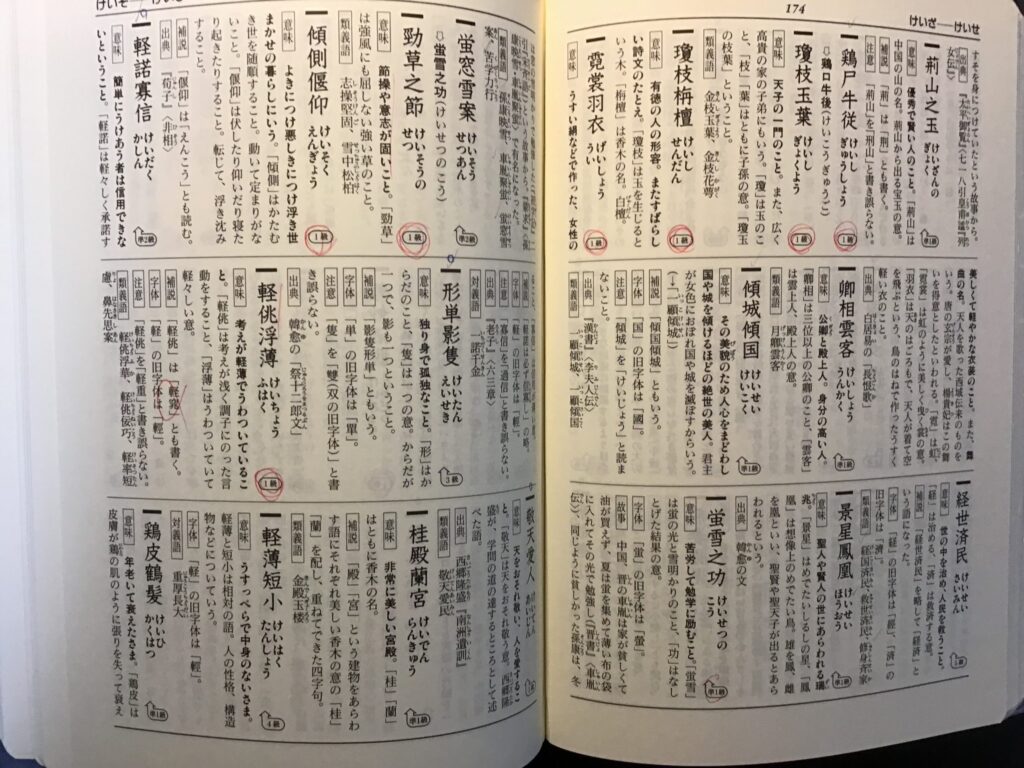

漢検四字熟語辞典の漢字検定1級部分を1000個覚えて大量の漢字を効率よく覚える(140点)

漢検1級では四字熟語が必ず出題されます。最近は難化傾向にありますが、大きな失点は防ぎましょう!

本書の使用目的は漢検1級の得点源である四字熟語で失点を防ぐためです。本書を持たずして漢検1級に合格した方を知りません。

具体的な使用法は漢検1級部分のみの重複を除いた約1000語を覚えるだけなのです。

学習効率の良さから、漢検四字熟語辞典の使用一択です。

1000?!と思った方もいらっしゃるかと思いますが、ここが最も楽な分野です。

漢検1級の勉強を開始すればわかりますがこれは本当です。

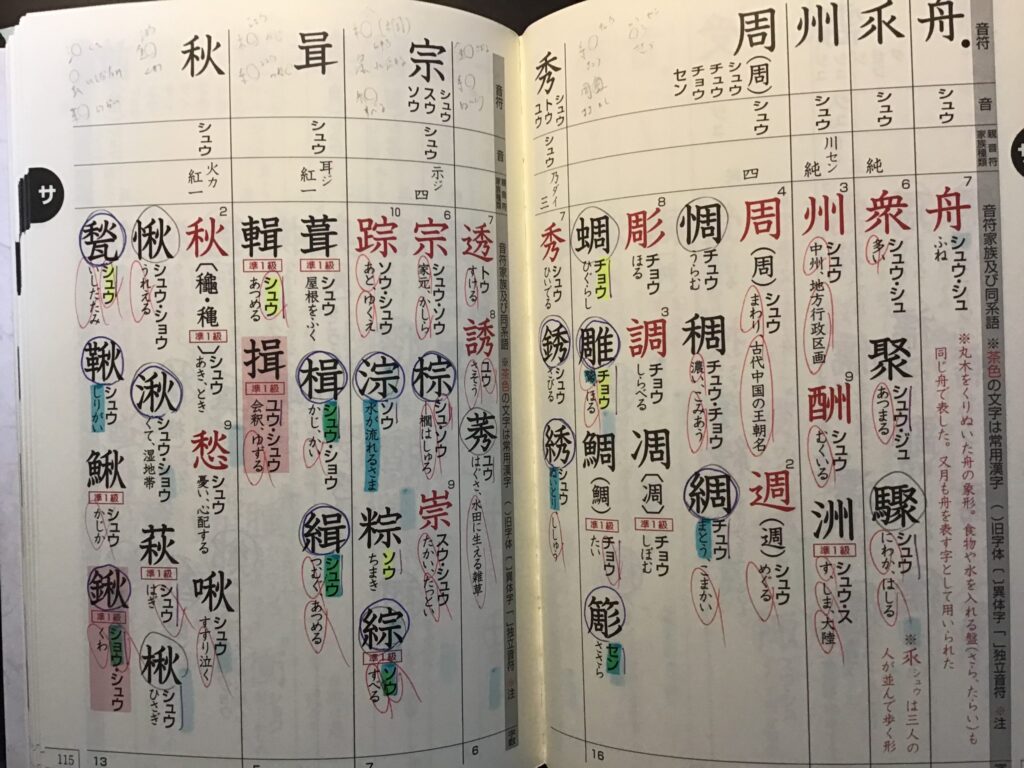

上の画像の赤い丸が漢検1級に出る四字熟語です。購入したらすぐに赤丸をつけて覚える範囲を限定させましょう。

漢検1級の問題(ネットの模擬試験を解きまくる)→(160点)

『漢検1級模擬試験倉庫』さんの資料を参照していきます。

ここのブログの資料をきっちりマスターできれば、合格点は超えることが管理人の方が証明なさっています。

質の高い資料をありがとうございます。

ただしいきなり模擬試験倉庫さんのページにいくと難しさのために挫折します。まずは上でオススメした参考書を学習するのが先です!

模擬試験倉庫さんのブログは、ある程度の基礎がある学習者の合格力を一気に高める資料がいっぱいあります!

僕は140点を取れるレベルになってから、模擬試験倉庫さんの資料を活用できるようになってきました。

ここのブログの資料には大きく助けられました。この場を借りて感謝申し上げます。

隙間時間の学習はどのようにしていましたか?

机でする勉強と隙間時間にする勉強を両立することが大切です。

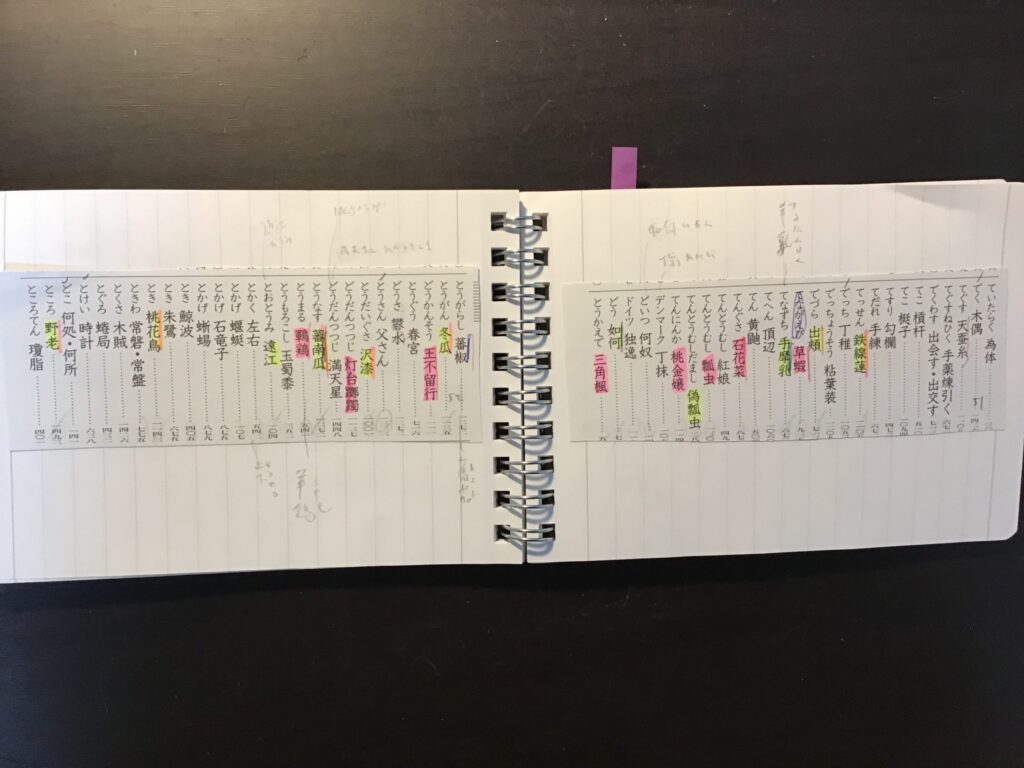

漢検漢字辞典を購入し巻末の当て字を読めるようにする

漢字検定1級の当て字は専用の辞書からほとんど出ます。これを使わないと圧倒的に不利になるので購入は必須です!

本書の使用目的は巻末の当て字と熟字訓の2000余りのリストです。漢検1級の当て字の問題はこの約2000字から出題されます。

量が多いため100円ショップなどで小さなノートを購入して、辞書の当て字と熟字訓のページをコピーして貼り付けて覚えていくようにすると、回転率が上がって学習効率が最大化します。

本書の巻末にある熟字訓リストを全部覚えれば当て字の10点中8点は取れます。調子よければ9点で10点は運ですね。

最後に僕が実際に学習して合格した合格体験記を書きます。

漢検1級合格体験記

漢検1級の学習体力がついてきたときから、本番が難化した時も考えた勉強時間を意識する(効率を良くする)学習へと意識を切り替えました。

大問ごとにリズミカルな学習をしました。飽きてきたら他の大問にという感じです!

読み→漢字音符辞典

書き→大見出し語表

語選択→大見出し語表

四字熟語→漢検四字熟語辞典

熟字訓・当て字→漢検漢字辞典の巻末資料

一字訓→大見出し語表

対義語・類義語→大見出し語表

故事ことわざ→新明解古字ことわざ辞典

文章題→大見出し語表

漢検1級漢字の読み→漢字音符辞典

漢字の音読みで漢字の形が決まる!

漢字の持つ音符を元に漢検1級漢字の総整理&暗記の助けを行う本です。

字典という名前が付いていますが大きさは小さめで片手で持てる重さです。

主に大問1の音読み問題で重宝しました。

本書があれば音読み問題は失点をほぼ0に抑えられます。

漢検1級漢字の書き問題→大見出し語表

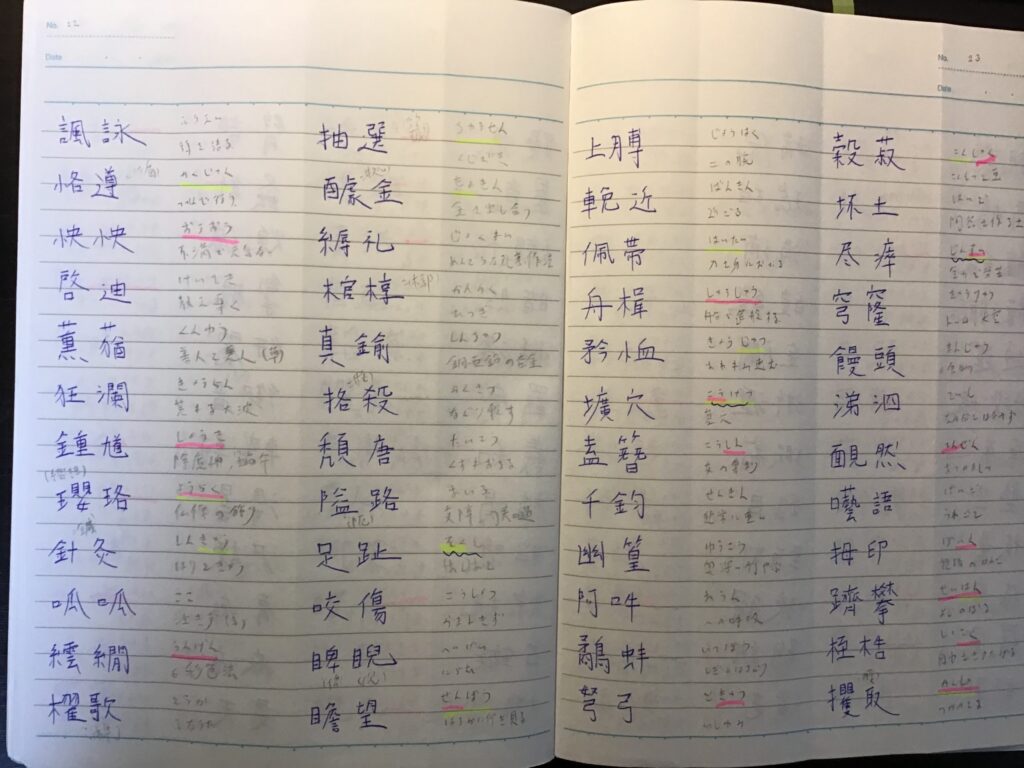

模擬試験倉庫さんが選ばれた大見出し語を全部覚えましょう。僕はこのように暗記しました。

青ペンを使うと脳が情報を記憶しやすい状態になりますよ!

右側にはその漢字の熟語の意味を調べて書き込みました。

次の大問3の語選択で満点を狙うためです。

大問3は以前は1級漢字のみが出題される傾向がありましたが、

現在は準1級以下の漢字も平気で出てくるために範囲がべらぼうに広くなりました。

ここでの得点は10点分のため、1点を取るためには600語の漢字を覚える必要があります。

類義語と対義語については類義語の方が難しいので、それを意識した学習を行いましょう!

漢検1級の古字・ことわざの参考書

ここで点数を確実に稼ぐために、この辞典は必須です。

一昔前なら不要でしたが、最近の問題は難しいですね…

合格した時の感想はどうでしたか?

漢検1級は5回目で合格しました。なぜ5回もかかったかと言うと、一般的な合格法を知らずに紆余曲折したからです。

本記事に紹介されている書籍に無駄なものはなく、今の難易度の漢字検定1級の合格には必須だと感じているものばかりです。

合格してみて、漢検1級は意味ないと思いましたか?

いいえ!中国の古事成語など漢検1級に合格していくにあたって、自己啓発本を読んでいるような素晴らしい学習時間を過ごせました!

僕は小学生の塾で全然漢字を覚えることができずに先生から馬鹿にされていました。

問題が解けなくて夜も返されない日もありました。

小さな頃から思っていた漢字に興味があるという気持ちが少しでも残っていたから、

その気持ちを大事にしていたた結果、大人になってから漢字検定1級に合格することができました。

漢字検定1級の漢字問題のレベルのすごさは凄いです。

合格率もチャレンジャーにとっては0%に近くなる回だってあります。

しかしその実態は、諦めずに努力をし続ければ誰でも合格に近づける試験だったのです。

1人でも多くのチャレンジャーが合格されることを願っております。